ПУБЛИКАЦИИ

МОНОГРАФИЯ Александра Лозового о Варваре Бубновой. 1984 год

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ Александра Лозового в Барселоне. 1995 год

МОНОГРАФИЯ Александра Лозового. 2008 год

ВАРВАРА БУБНОВА. Александр Лозовой один из составителей каталога. 1989 год

БУКЛЕТ ВЫСТАВКИ в Асти, Италия. 1999 год

БУКЛЕТ ВЫСТАВКИ в Российский доме науки и культуры, Берлин. 1997 год

БУКЛЕТ ВЫСТАВКИ в Москве. 2003 год

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ в Московском музее современного искусства. 2005 год

СТАТЬЯ Александра Лозового. Алгебра и гармония Вольдемара Матвея в сборнике. 2005 год

ПРЕДИСЛОВИЕ Александра Лозового к переизданию 1914 года. 2002 год

МОНОГРАФИЯ об Александре Лозовом. Автор Роман Госин, Сан-Франциско. 2010 год

КАТАЛОГ выставки в галерее Эритаж. 2009 год

ИЛЛЮСТРАЦИИ Александра Лозового к эпизодам Ветхого Завета. 2011 год

СТАТЬЯ Александра Лозового – О чем молчал Филонов в журнале Эксперимент, Лос-Анжелес. 2005 год

СТАТЬЯ Лозового о Варваре Бубновой в сборнике – Сестры Бубновы и Япония, Саппоро. 1999 год

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по монотипии совместно с К. Безменовой. 2011 год

МАЛЕВИЧ. Александр Лозовой один из составителей двухтомника. 2004 год

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ в Российском аукционном доме, Москва. 2012 год

СЕРИЯ ЯПОНСКИХ ОТКРЫТОК Александра Лозового

Техника монотипии

Ошибки великих мастеров

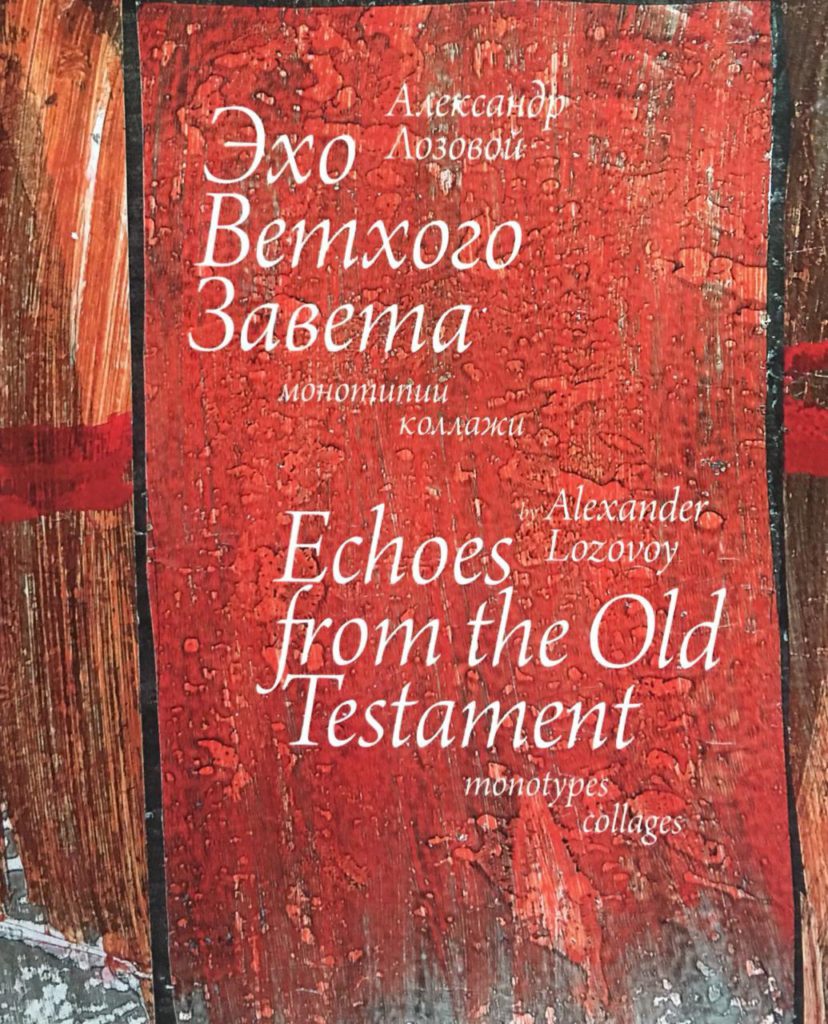

Эхо Ветхого Завета

| John E. Bowlt, Professor, Los-Angeles |

| Alexander Lozovoi: High Voltage |

| For Alexander Lozovoi the warmth, force and gamut of color are essential to the act of painting. For him red, yellow, orange are not mere instruments of identity or narration, but are electric currents that galvanize the psyche and shock the eye. Captured within this magnetic field, we cannot remain untouched or static: here is a shock therapy that arouses us from the torpor of visual indifference, commanding us to celebrate the spectrum of the firmament, the variegation of the landscape and the luminescence of the ocean. Like individual waves in a constant oscillation, Alexander Lozovoi’s paintings, whether figurative or abstract, move us from passive contemplation to dynamic interaction. With their explosions of color, they detonate the batteries of convention, transcend boundaries and remind us that the authentic artifact is volatile, electrifying and extremely hazardous. |

| John E. Bowlt, Professor, University of Southern California, Los Angeles |

| Джон Э. Боулт, Профессор Университета Южной Калифорнии |

| О Коллажах Александра Лозового |

| The monotype collages of Alexander Lozovoi are experiments in syncopation, for the essential message of these abstract or abstracted compositions is about rhythm, interrupted meter and the formal enjambement. Like jazz improvisations, Lozovoi’s collages function as melodic measures sweeping across plane and surface. Metaphors for the shifting sands beyond the conditioned regimens of our time and space, they advance without preordained beginning and end. Lozovoi’s collages seem to capture and reproduce a seismic energy, reminding us that the essence of reality is but a single force-line and conduit of energy which manifests itself in all the shapes, forms and colors of our environment. In this respect, Lozovoi seems to be sharing theworldview of other Russian artists, not least, Pavel Filonov, Vasilii Kandinsky and Mikhail Matiushin, who also regarded their world as a single, gigantic organism, throbbing and pulsating in a constant metamorphosis. Such is the immediate effect of Lozovoi’s collages. But, formally, speaking, the collage is, by its very nature, a miniature construction. It is an assemblage of superimposed strata which signal an advance from intimate surface to public space, and these highly finished, layered monotypes follow the same course, arising, ascending, distending. Lozovoi emphasizes this impression by using the sinuous, undulating line as a connector between both the interior surfaces within a given collage and the individual surfaces of the individual artifacts. Like the billowing wave of the ocean or the cumulous cloud in the sky, the collages become part of a single, unending rhythmic whole. Lozovoi highlights this trajectory by exploring and applying the medium of the monotype: the mechanical intervention, as it were, controls and guides the artist’s prodigal hand, confines the wayward brushstroke and contains the arbitrary flow of paint. In other words, the monotype removes the superfluous and the capricious and smoothes the surface of things a purification and streamlining which expand the energy and increase the velocity of these fast and upbeat syncopations. Lozovoi’s engagement with the pictorial series, suite and cycle and hence with the notion of interaction and continuum also enhances the effect of fluidity and refractivity in these collages. Like the ice-skater or the bip-bop saxophonist, each uncertain of a final destination, Lozovoi proceeds with masterful technique and uninhibited imagination, reminding his audience that an authentic work of art is one that may disturb the eye and interrupt the intellect, but will never cease its forward motion. |

| John E. Bowlt, Professor, University of Soutern California, Los Angeles |

| Kaleidosope |

| The essence of Alexander Lozovoi’s art is movement, for, above all, it is the kinetic principle which informs his paintings, monotypes and collages, whether figurative or non-figurative. In his kaleidoscope of colors, forms and textures, people leap and run, shapes collide and surfaces intersect, establishing an energy and vigor which strike and sear the senses. However, Lozovoi’s compositions are not simply formulaic exercises in painted choreography; rather, for their visual effect they rely not necessarily upon narrative covention or technical discipline, but upon intuition and spontaneity, producing the impression of rhythm rather than of meter, of vers libre rather than of dactylic scheme. Indeed, there are moments when Lozovoi’s compositions not only seem to be dancong of their own accord, but are also summoning us to dance, voicing, as it were, an urgent need to be danced. One of Lozovoi’s most arresting collages is called Dance of Fire and perhaps, to some extent, each of his pictures is an extension of that concept. What kind of balletic arabesques does Lozovoi compose and why? Perhaps his gamut of colors and vertiginous forms is simply a visceral response to the dynamic and apparent confusion of everyday life? Perhaps, recalling his sojourns in Sukhimi, he is eliciting the refractive light and exotic spectrum of the south? In any case, if, as the Symbolists affirmed a century ago, the essence of reality is movement and its esthetic metaphor music, then Lozovoi’s paintings and drawings can be accepted as resonant metaphors, fluent, mellifluous and vibrating. More than that, Lozovoi’s art may be regarded as an improvisation, both in the traditional understanding of a musical passage without formal beginning and end and as a generator of the “inner sound” as Vasilii Kandinsky explained in his tract On the Spiritual in Art of 1912 – a sound which breaks through the material barrier of paint, pencil, canvas and paper to transport us towards the conditions of invisibility and silence. Furthermore, just as Kandinsky used the graphic art of blanc et noir as an experimental laboratory for elaborating and formulating basic combinations and resolutions in form, so Lozovoi investigates the monotype, finished and essential, to propose esthetic ideas which he might then develop and define. Many of the monotypes and collages operate with strands, stripes or bands of color, thereby assuming the appearance of colored music scores. Kandinsky’s ideas connect closely to Lozovoi’s art, but the precedents to the experiments in collage and monotype are many. Georges Braque, Kazimir Malevich, Pablo Picasso, and Kurt Schwitters all incorporated collage into their paintings and reliefs, while Varvara Bubnova and Elizaveta Kruglikova invested much time and effort in exploring the textures of the monotype. At the same time, for Lozovoi the painting, the monotype and the collage are not to be regarded as mere examples of “applied art” such as a carpet, a mosaic or a tapestry, because for Lozovoi the work of art contains a further dimension, value and purpose. After all, the ultimate destination of Lozovoi’s art does not lie along the trajectory of decoration, because its justification is a deeply philosophical one. Ostensibly, Lozovoi’s art celebrates the variegation and vitality of our world and yet the collages, in particular, remind us that the only order in that world is disorder or, rather, the absence of conventional orders, as in the case of the desert or the limbo of twilight (two of Lozovoi’s favorite subjects). This is to say that the perimeters, categories and rubrics which divide our world into malleable and practical spheres of influence have been imposed by our mendacious instruments of perception and through our conditional language – which, surely, have nothing in common with the divine order of things: by its very nature, the ulterior or essential shape of reality must be vastly different from what we imagine, conceive and project. Lozovoi undermines and destroys the false structure to remind us of the higher sphere by carrying us back to a genesis of tangled forms where human direction, orientation and perspective are irrelevant. That is why, incidentally, Lozovoi’s collages, like a kaleidoscope, can be observed and appreciated from any point of view, demonstrating that the only constant is the inconstancy of the perpetuum mobile. |

| Джон Э. Боулт, Профессор Университета Южной Калифорнии, Лос-Анжелес |

| Александр Лозовой: Высокое напряжение |

| Для Александра Лозового теплота, мощь и гамма красок лежат в основе творческого акта. Для него красный, желтый и оранжевый – это не просто средства выразить себя или передать сюжет, а электрические токи, которые вдыхают в душу силы и потрясают взор. Притянутые его магнитным полем, мы не можем оставаться безучастными или сохранять покой. Что это, если не шоковая терапия? Это она срывает с нас путы визуального оцепененья, заставляя прославлять весь спектр небесной тверди, многоцветие пейзажей и свечения океанических вод. Подобно отдельным волнам в непрестанном колебании, картины Александра Лозового, – будь то абстракция или реальный образ, – переносят нас из состояния пассивных размышлений в мир, где нужно жить в динамике взаимодействий. Своим взрывом красок они пробивают броню общепринятых норм; они переходят границы условности, напоминая нам о том, что подлинное произведение искусства есть нечто изменчивое, возбуждающее и в высшей степени опасное. |

| Джон Э. Боулт, Профессор Университета Южной Калифорнии, Лос-Анжелес |

| Коллажи Александра Лозового |

| Монотипные коллажи Александра Лозового – это экспериментальный подход к синхронному восприятию, так как абстрактные композиции несут в себе ритм, характеризуются прерывистой размеренностью и формальным анжамбеманом (переносом). Как джазовые импровизации, коллажи Лозового производят впечатление мелодии, звучащей в пространстве над плоскостью и поверхностью. Метафоры для песчаных оползней над условными моделями нашего времени и окружающего нас пространства, и звучание их бесконечно. Коллажи Лозового, кажется захватывают и воспроизводят сейсмическую энергию, напоминая нам о том, что реальность представляет собой нечто иное, как одну силовую линию и трубопровод, по которому поступает энергия, проявляющаяся в различных очертаниях, формах и цветах окружающей нас среды. Думается, что в этом Лозовой разделяет воззрение на мир других русских художников, а именно Павла Филонова, Василия Кандинского и Михаила Матюшкина, которые также считали мир единым гигантским организмом, вибрирующим и пульсирующим в постоянной метаморфозе. Такое, на первый взгляд, впечатление создают коллажи Лозового. При формальном подходе можно сказать, что коллаж – это миниатюрная конструкция. Это набор перемещающихся слоев, которые проглядывают из глубины скрытой поверхности в направлении обозреваемого пространства, эти выполненные с мастерством, расположенные слоями монотипы также производят впечатление чего-то устремленного вверх, спускающегося внизи и расширяющегося. Лозовой усиливает это впечатление, пользуясь синусоидной волнистой линией как звеном, соединяющим внутренние поверхности конструкции в пределах коллажа и отдельные поверхности отдельных артефактов. Как большая океанская волна или тяжелое облако в небе, коллаж становится частью единого, бесконечного ритмичного целого. Лозовой выделяет эту траекторию, пользуясь средой монотипа: механическое вторжение как бы извне следит за художником и управляет его рукой, сокращает мазки и помогает расположить их. Другими словами, монотип устраняет все лишнее и неустойчивое и разглаживает, таким образом, поверхность, на которой он располагает предметы, то есть расчищает и выравнивает плоскость пространства, что способствует распространению энергии и увеличивает скорость быстрого и активного в своем проявлении синхронного восприятия. Приверженность Лозовогок пикториальным изобразительным сериям, сюите и цикличности, и, таким образом, к понятию взаимодействия и продолжения также усиливает эффект текучести и рефрактивности создаваемых им коллажей. Как фигурист или саксофонист-виртуоз, каждый неуверенный в окончательном результате, Лозовой продолжает применять мастерскую технику и использует неподавляющее импульсов воображение, напоминая своей аудитории, что подлинное искусство – то искусство, которое может выразить эмоции как через зрительное, так и через умственное восприятие, но никогда не прекратит свое движение вперед. |

| «Асахи», 14 марта 1985 года Рубрика «Культура за рубежом» Память (След) Бубновой На этот раз вышел альбом |

| Недавно в издательстве «Советский Художник» вышел альбом Варвары Бубновой (1886 -1983) – Она изображена на фотографии – воспитавшей в нашей стране многих русистов и, как художник, оставивший след в японском искусстве. Составитель альбома Александр Лозовой. Совсем недавно вышла биография Бубновой, написанная Ириной Кожевниковой. Об этом я писал в этой же рубрике в номере от 30 ноября прошлого года. Тот факт, что о современном художнике выпущены одна за другой две книги – Биография и альбом – в Советском Союзе факт не обычный. Он, вероятно, свидетельствует о высокой оценке в Советском Союзе уникального искусства Бубновой, объединившей художественные традиции России и Японии. В альбоме опубликовано 108 работ Бубновой, созданные ею в течение жизни, начиная с работ того времени, когда она до приезда в Японию, состоявшегося в 1922 году, участвовала в движении авангардного искусства вместе с Маяковским, Малевичем, Татлиным и другими. Особенно мы благодарны за то, что через этот альбом мы смогли познакомиться с работами Бубновой абхазского периода её жизни (1958 – 1979), после того, как она вернулась на Родину. Кроме репродукций работ Бубновой в альбоме напечатана статья составителя, занимающая 15 страниц (так как она написана любимым учеником Бубновой в пожилые годы, она сделана очень тщательно), а также список основных работ художницы, находящихся в разных местах Советского Союза, список персональных выставок Бубновой и художественных выставок, в которых она принимала участие. (перевод на русский Ясуи) |

| Александр Глезер |

| Об Александре Лозовом |

| Мое знакомство с Александром Лозовым относится к 1968 году. Он, тогда еще юношей, пришел ко мне домой по рекомендации своего учителя художницы Варвары Бубновой и попросил ознакомиться с моей коллекцией картин художников, которые относились к неофициальному искусству и получили впоследствии название «нонконформистов». По словам самого Александра, это на него произвело значительное впечатление, которое во многом определило его дальнейшее творчество. Через некоторое время после своего первого посещения моей коллекции Лозовой обратился ко мне с просьбой познакомить его с Оскаром Рабиным, работы которого особенно врезались в его память. Оскар Рабин жил со мной рядом в Москве на Преображенской площади, и в этот же день я отвел Александра к Рабину. Через несколько дней он посетил Рабина вторично и принес напоказ ему свои работы. Это были большие листы картона, записанные маслом и темперой. Многие из этих работ сохранились, и Александр через сорок лет помнит, те мнения и замечания, которые были высказаны Рабиным и мною по поводу его творчества. Затем Александр посетил также В. Я. Ситникова, который жил неподалеку у Семеновской площади. К этому же времени относится знакомство Лозового с Эрнстом Неизвестным, с котором он встречался в Сухуме. В дальнейшие годы в связи с моим вынужденным пребыванием вне Советского Союза мое общение с Александром надолго прервалось. Я только знал о нем, что за последние десять лет до так называемой «перестройки» он поменял восемь мест работы, нигде не мог ужиться с начальством, своей живописью на жизнь не зарабатывал, безуспешно пытался вступить в союз художников. Однажды его работу «Белый пароход» все-таки выставили на молодежной выставке на Кузнецком мосту. Но повесили ее не в общей экспозиции, а рядом с гардеробом. На вопрос об этом Александра к устроителям ему ответили, что по своей манере и цвету данная работа выбивается из экспозиции и поэтому ее поместили обособленно. И действительно, работы Александра никак не соответствовали общепринятому тогда направлению в советском искусстве. Если он писал портреты, то это были экспрессивные и деформированные лица, композиции у него были тоже своеобразные: «Возвращение с охоты» (несут шкуру медведя), «Вавилонское столпотворение» (в этой работе мог проглядываться намек на окружающую действительность) и другие. Делал он также и абстрактные работы. Систематически Александр представлял эти свои работы на различные выставкомы, но большей частью безуспешно. Александр не стал менять свою манеру и тематику, то есть писать о труде, героизме или идилическом отдыхе при социализме. Делать какие бы то ни было работы на заказ, Александр даже если бы и очень захотел, то все равно не смог бы выполнить. Зная его импульсивный характер, я считаю, что было это просто невозможно. Да сам Александр общался с такими художниками как В. Колейчук, И. Снегур, Б. Отаров, Э. Дробицкий. Справедливости ради нужно отметить, что к творчеству Лозового с пониманием относились художники из так называемого «левого крыла» Московского союза художников. Это в первую очередь Н. Андронов, Н. Егоршина, Н. Нестерова, Т. Назаренко, исусствовед М. Лазарев. Им он обязан, что время от времени его работы все-таки хоть и редко, но появлялись на выставках. (Как, например, московская зональная выставка в Манеже, на которой имели право выставляться, как члены союза художников, так и не его члены). Но вскоре устроители выставок догадались, как бесхлопотно отвязаться от такого настырного художника. Его работу упоминали в общем перечне каталога какой-либо выставки (естественно, в иллюстративном ряду она отсутствовала), а в экспозицию не вывешивали. На вопросы Александра отвечали, что работа хорошая, им всем очень нравиться, но места мало и, к сожалению, она просто не поместилась. А в следующий раз обязательно его работы будут представлены. Вся эта сложившаяся ситуация и определило то, что на выставке «Время перемен. Искусство 1960 – 1985 в Советском Союзе» в Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге в 2006 году творчество Лозового было отнесено к разделу «Неофициальное искусство». О Лозовом я пишу в своих книгах: «Три этапа русского авангарда» (относя его творчество ко второму этапу), «Русские художники в Нью-Йорке». Лозовой также активно сотрудничает и выставляется в руководимым мною Музеем современного искусства (штат Нью-Джерси). Две картины Лозового приобрел широко известный коллекционер неофициального русского искусства профессор Нортон Додж. Эти работы находятся в американском Zimmerly museum в штате Нью-Джерси. |

| Валерий Дудаков. Историк искусства |

| Удивительный Лозовой |

| Знаю Александра Лозового достаточно долго – некоторое время мы были близкими соседями по дому на Кутузовском проспекте, граничившим с «брежневским» – а что это за место, знает каждый москвич. Вместе радовались, вместе горевали, встречались, ходили на вернисажи! Часто бывал он и в моей галерее «Новый Эрмитаж», в которой я организовал в …2006 году совместную выставку с его участием. Экспонировал я его работы и на сборных тематических выставках нашей галереи. И, между тем, не могу сказать, что знаю Сашу близко, хотя не раз убеждался в его неизменной доброжелательности, петербуржской вежливости и порядочности. В его увлеченной, часто парадоксальной привязанности к «раздеванию» авторитетов, уважительных, но «свойских» суждениях об искусстве признаных мастеров, дружбе и симпатии к «маргиналам» мне чудится некая «фронда», базирующаяся на всеобъемлющем дилетантизме. Это вовсе не означает, что его работы должно мерить непрофессиональным аршином. Но это говорит о стремлении к какой-то бесконечной игре, выявлении в себе и окружающем неожиданных сторон, которым не принято удивляться. А. Лозовой занимается самыми различными вещами: рисует и занимается живописью, пишет книги и статьи по разным, часто отдаленным друг от друга проблемам и временам, озадачивается вопросами искусства, публикует мемуарную литературу и пишет сам воспоминания об отце, учителе живописи Варваре Бубновой, учителях отца и Бубновой, наконец, организует выставки и обсуждения. Если я что-то и не перечислил, вполне можно домыслить – интересы Саши разнообразны. В живописи, а также в изобразительном искусстве он также неутомимый экспериментатор. Стоит только посмотреть на видеоряд его работ, прочитать о всех тех экзекуциях, которым он их подвергает – от применения луковых соков, меда и концентратов дубовой коры до расплавленного свинца и поломанных мольбертов. В этих варварских экспериментах трудно заподозрить человека, защитившего кандидатскую диссертацию по психологии изобразительного искусства. В его масляных и акриловых «фовистских» работах можно явственно проследить влияние авангардистских течений начала XX века. И в этом он всегда находит опору, основываясь на высказываниях В. Матвея, В. Бубновой, П. Филонова, К. Малевича. Мне, правда, не всегда очевидно, какие А. Лозовой делает выводы из усвоенного опыта авангарда. Все-таки доктрина авангарда остается ему внутренне чужда, в этом он сын своего отца. Мне кажется, старшему и младшему Лозовым всегда важно вчувствоваться в предмет, ситуацию, некоторую зрительную ассоциативность с изображенным. Отсюда часто важны для А. Лозового названия, выбираемые им для холстов, монотипий, коллажей. Монотипии и коллажи может быть наиболее ему близки, как безграничным экспериментаторством при их создании, так и произвольно возникающей ассоциативностью результата. В них можно вглядываться, а можно сопоставлять как кинематографический ряд, но в любом случае они не утеряют привлекательности. Увлеченный неожиданными техническими эффектами, получившимися отчасти сознательно, отчасти спонтанно, он все-таки выстраивает их в зрительный ряд, в котором зрелищность и ассоциативность позволяют простить некоторую профессиональную «облегченность». Работы А. Лозового многолики, но в последнее время приобретают ту структурность, по которой угадывается художник, его манера. Иногда кажется, что ему мешают те несистематизированные, но обширные знания, которые отчасти ему передались по наследству, отчасти «благоприобретены». Диапазон их от искусства «примитивных» народов до авангарда и дале «шести -» и «семидесятников». Саша Лозовой умеет с удивлением обнаруживать новое в себе и при этом удивлять нас. И в этом есть верный смысл для творца и зрителя. |

| Роман Госин, Издатель |

| «Художники часто работают с листами фанеры, готовя краски перед нанесением их на полотно картин. Много лет тому назад в мастерской Лозового в городе Сухум скопилось много таких листов. Их поверхность покрылась неровным слоем яркого пестрого разноцветия. Сами краски образовали горы. К тому моменту в мастерской накопилось много пусты свинцовых туб из под темперы и масляных красок. Александр расплавил все эти тубы, вылив расплав на один из больших листов фанеры, покрытый многослойным ковром из разных красок. Образовавшаяся масса зашипела. Потом она быстро остыла. Рождение причудливых силуэтов было завораживающим зрелищем. Металл внедрился в чужеродную фактуру, органично с ней связавшись. Это был его первый неповторимый рельефный коллаж. Вскоре Лозовой начал работать жидкими красками без мольберта и кистей. Он использует шприцы с тонкими иглами и другие приспособления собственного изобретения. Он выбрал свою дорогу в искусстве. Правильная они или нет? В изобразительном искусстве нет правильных и не правильных дорог. В нем все дороги правильные.» |

Фазиль Искандер |

| В картинах Александра видно, что он побывал во многих странах, но ни к одноиу краюу него не прилепилась душа так, как к Абхазии. Для него это место – одно из красивейших в мире. На протяжении долгих лет жизни, под хмурым Московским небом он пишет яркие солнечные пейзажи Черного моря, парадокс человека живущего в одном месте, а изображающего другое. Чего бы проще: переселиться в Сухум, тем более, что это родина Александра. А может быть, живи о в Абхазии, вся ее первозданная красота казалась бы повседневной, а в Москве, в грохочущем мегаполисе, в отстраненности от Кавказа больше ощущается привязанность, зависимость от этой яркой крастоты. В этом отношении у писателя и у художника есть разница. В отличие от писателя, уже вобравщего в себя на длительный скор, может на всю жизнь, материал для работы, художник должен время от времени возвращаться к своим любимым местам. Александр так и делает. Пожелаем ему успеха в его постоянном возвращении. |

| Александр Лозовой – О чем молчал Филонов |

| Имя Павла Филонова мне было знакомо с юности. Мой отец Нниколай Лозовой (1901 – 1992) говорил, что Филонов даже спас его от смерти. Отец учился у Филонова в конце 1920 –х годов. В 1930 году его посадили в тюрьму, а затем отправили в ссылку. И там отцу пришлось писать портреты, причём с большим сходством и за короткое время. Традиционный метод академического построения портрета не мог быть им осуществлён в столь сжатые сроки. И отец применил метод своего учителя – Филонова. Он работал маленькой кисточкой, скрупулезными мазками передавая форму. И эти портреты понравились тюремному, а затем ссыльному начальству и они отнеслись к художнику благосклонно. По мнению отца, это спасло его от неминуемой смерти. В 1968 году мне посчастливилось познакомиться с самими картинами Филонова в запасниках Третьяковской галереи. Это было совершенно непохоже на все то, что я видел раньше. Тогда я, конечно, не понял всей глубины смысла картин мастера. Я с восторгом рассказал об увиденном в запасниках своему учителю Варваре Бубновой (1886 – 1983). Бубнова училась на одном курсе с Филоновым в Петербургской Академии художеств, до тех пор, пока он не ушел из нее в 1910 году. Бубнова считала, что Филонов в традиционном, академическом понимании рисунка, владел им лучше, чем кто-либо из профессоров Академии, пожалуй, за исключением скульптора Гуго Залемана. В своих беседах Бубнова и мой отец сходились в том, что Филонов выдающийся художник, аскетическая и самоотреченная личность. Но понимание самого процесса его творчества у них было разным. Отец ценил в творчестве Филонова экспрессивность и его «аналитический метод», последователем которого являлся сам. Бубнова говорила, что это только видимая сторона творчества Филонова. Бубнова сказала мне как-то о Филонове, что не всегда можно верить тому, что говорит художник о своем творчестве. На самом деле художник работает по принципам, которые далеки от его высказываний. И Бубнова стала объяснять мне работы Филонова. Много из того, что она говорила, я тогда записал. Но прошло много лет, прежде чем я стал понимать, что именно Бубнова имела в виду. Филонов неоднозначно говорил своим ученикам «аналитической мастерской», что «время делает шедевры», то есть, что со временем картины становятся все более совершенными в художественном смысле. Эту точку зрения высказывал английский художник Джошуа Рейнолдс, а в России ее придерживался однокурсник Филонова по Академии художеств, муж Бубновой, Вольдемар Матвей (Владимир Марков). Филонов и Матвей были единственными художниками из всего русского авангарда, кто не основывался в своем творчестве на достижениях импрессионистов. Филонов в своей работе опирался на средневековую живопись и художников Ренессанса, а Матвей, в частности, основывался на искусстве африканских негров и искусстве острова Пасхи. Мы также являемся приверженцами теории художественного, эстетического старения картин, и это, на наш взгляд, облегчает задачу понимания создания Филоновым многих его картин. С течением времени на картине цвета менее диссонируют друг с другом. Это связано с воздействием света, с химическими реакциями при смешивании пигментов, из которых состоят краски, с особенностями основы (холста, доски), покрытия картины лаком, и, наконец, кракелюрами, трещинками по поверхности самой живописи. Бронзовую статую облагораживает патина, она даже подчеркивает ее объем. Неестественно будет выглядеть старинная и не потрескавшаяся икона. В живописи кракелюры органично связывают между собой красочную поверхность картины. Для современных художников выпускается специальный кракелюрный лак, чтобы добиться такого же эффекта, как на старинных картинах. Анри Матисс понял прелесть кракелюр и специально их процарапал на картине «Натюрморт. Раковина на черном мраморе», (1940 год, Государственный Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва). Даже в художественном смысле слабая работа в репродукции выглядит лучше, чем в оригинале. При полиграфическом воспроизведении недостатки цветовых отношений нивелирует, выравнивает офсетная сетка. Примерно такую же роль для картины играют и кракелюры. Филонов понимал, что любой квадратный сантиметр картины должен быть тщательно проработан, если не временем, то самим художником. Поэтому Филонов и не любил Казимира Малевича за его значительные пространства на картинах, закрашенные одним цветом (за так называемую «цветопись» в отличие от живописи). «Черный квадрат» Малевича (1915 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва) с течением времени становится все более художественным. Поясним. При написании квадрата в начале двадцатого века, его фон был белым, а сам квадрат написан плакатно, черной краской. К ХХI веку белый цвет на картине растрескался и превратился в серый, стала более заметной неровность квадрата: нижний левый его угол ближе к кромке холста, нежели правый. Черная краска квадрата покрылась кракелюрами. Сквозь них проступают другие цвета, в частности, розовые. Это следы от другой композиции, ранее существовавшей на этом холсте и переделанной Малевичем в «Черный квадрат». Таким образом, черная краска обогатилась, преобразовалась из простого плакатного цвета в живописный, то есть приобрела, так называемый, колорит и, естественно, большую художественность. К этому принципу пришли художники-пуантилисты. Они преследовали оптическую задачу смешения цветов в человеческом глазе, но каждый маленький мазок, точка у них отделяется одна от другой не только цветом, но и своими контурами и фактурой. Проработка каждого квадратного сантиметра картины у Филонова состоит из так называемых «процессов». Это представляет собой мельчайшие абстрактные элементы, сделанные маленькой кисточкой. В Русском музее есть несколько картин Филонова, на которых присутствуют случайные подтеки краски. В картине «Кому нечего терять» (1912 год) подтеки присутствуют от верхней части холста до нижней левой части, в «Пире королей» (1913 год) подтеки краски находятся на нижней правой четверти холста, в «Коровницах» (1914 год) подтеки идут от середины холста вниз в правую и левую стороны, в «Цветах мирового расцвета» (1916 год) подтеки находятся в нижней левой части холста и в правой нижней части около середины холста. Это можно заметить невооруженным глазом. Это такого же типа подтеки, как на картине Анри Матисса «Красные рыбы» (1911 год, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Москва). У Матисса, правда, их значительно больше, не менее восьми. Филонову, при его скрупулезном методе работы, никакого труда не стоило бы устранить эти подтеки. Филонов очень бережно относился к сохранности своих работ. По воспоминаниям моего отца, Николая Лозового, Филонов даже небольшой свой рисунок, величиной в почтовую открытку, тщательно заворачивал в бумагу, делал как бы конверт, и так хранил. По нашему мнению, Филонов сознательно не стал устранять подтеки краски в своих работах. Видимо, для этого были следующие причины: подтеки встречаются на старых фресках. Это несет на себе «печать» времени и по-Филонову создает большую художественность. Также Филонов, видимо, был знаком с «Трактатом о живописи» Леонардо да Винчи. Это был один их немногих художников Возрождения, которого Филонов очень ценил. В «Трактате о живописи» приводится пример старой стены с различными подтеками и пятнами. Леонардо да Винчи говорит о перспективности для творческого воображения при рассматривании этих случайных пятен и подтеков. Филонов хорошо знал мировое изобразительное искусство, понимал и использовал его законы. По нашим сведениям, он, помимо других западноевропейских музеев, также посетил коллекцию Боде в Берлине. В начале ХХ века в Санкт – Петербурге в окружении Филонова высказывались взгляды и теории об изобразительном искусстве как о точной науке. Сравнивались различные направления, школы, эпохи, народы и находилось в них общее, основополагающее, объективное. При создании своих картин Филонов использовал эти принципы. Но он не говорил об этом и не писал. Картина не должна быть ни темной, ни светлой. Она должна быть контрастной. В ней должны быть места, уходящие в темноту, и места, приближающиеся к белому (как у некоторых художников Возрождения, русских иконописцев, в японской живописи суйбоку-га и др.). Если рассматривать черно-белые репродукции шедевров мирового изобразительного искусства, то нельзя увидеть только светлые или только темные картны. Обязательно в каждой из них присутствует темнота и свет. Это есть у Леонардо да Винчи, Микеланджело да Караваджо, Эль Греко, Франсиско Гойи, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Хоана Миро и других художников. В европейском искусстве принцип тенебризма (tenebroso) облегчил многим художникам возможность создания удачной картины. Со временем этот принцип видоизменился в зависимости от различных школ и направлений, но он присутствует в творчестве Джорджо де Кирико, Сальвадора Дали и др. Даже у Гогена, у которого в картинах вообще не было изображено реальных теней от предметов, очень сильны контрасты темного и светлого. Филонов придерживался этой традиции. Он следовал этому принципу в своих живописных работах. Правда, некоторые его картины как, например, «Масленица», 1913 – 1914 (Государственный Русский Музей, Санкт – Петербург) светлее по общей гамме, чем «Коровницы», 1914 (Государственный Русский Музей, Санкт – Петербург), но сам принцип темноты и света в картинах присутствует. У Филонова есть картины, которые и написаны в классической, традиционной манере. Это «Портрет Евдокии Глебовой» (1915 год, Государственный Русский музей, Санкт- Петербург), «Портрет Екатерины Серебряковой» (1922 год, местонахождение картины неизвестно) и некоторые другие. Но по манере исполнения этих полотен Филонов не является последователем художественной школы Павла Чистякова и художников-передвижников. Филонов при создании данных работ опирается на достижения в рисунке и экспрессии своих любимых художников Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха, Ханса Хольбейна. Единственным из русских художников девятнадцатого века с кем можно, на наш взгляд, сопоставить творчество Филонова – это Михаил Врубель. Да и то только по одной картине Врубеля «Богатырь» (1898 год, Государственный русский музей, Санкт – Петербург). Коричневая, синяя и фиолетовая цветовая гамма «Богатыря» присутствует во многих картинах Филонова, а также экспрессия форм в этой картине Врубеля близка для творческой манеры Филонова. Во многих картинах Филонова поверхность их покрыта лаком. Этим создается некая иллюзия старых полотен. Поверхность картины отсвечивает при определенном угле зрения. У картин Филонова нет восприятия, как у многих работ немецких экспрессионистов, что они написаны только вчера. В работах многих художников русского авангарда (кроме некоторых картин Филонова) значительную часть поверхности занимает белый цвет. Это придает зрителю легкость, непринужденность при восприятии картины. Таковыми являются в частности картины Василия Кандинского. Но значительные пространства белой краски не предназначены для того, чтобы их покрывать лаком. Это убивает свежесть белого цвета, его контрастность с другими цветовыми пятнами на картине. Эта тенденция русского авангарда идет от импрессионизма, в отличие от Филонова, который следует принципам старых мастеров. Еще одна традиционная черта, которая объединяет Филонова с большими мастерами предыдущих эпох, – это яркость красок. Филонов виртуозно использовал пигменты, полноценно раскрывая их свойства. При той технике традиционной живописи, которой следовал Филонов, обязательным условием является нанесение тонкого слоя краски. Филонов, кстати, по-другому и не работал, так как пользовался очень маленькой кисточкой, на которую, при всем желании, нельзя набрать много краски. Едва ли не единственной работой Филонова, в которой присутствует ярко выраженная фактура красок, является «Композиция» (1910-е годы, Государственная Третьяковская галерея). Вся поверхность картины выполнена гладким письмом, кроме левой верхней части. Может показаться странным, что иногда Филонов писал на бумаге масляными красками вместе с акварельными. Если масло на бумаге со временем изменит цвет, то, по мнению Филонова, это будет даже к лучшему. У Филонова в работах смешивались акварель, масло, гуашь, иногда, возможно, и темпера. Состав данных красок неоднороден, и они многими художниками считаются несовместимыми друг с другом. Тем не менее, Филонов смешивал их и получал особый живописный эффект. В эпоху Возрождения некоторые художники протирали поверхность картины, написанной масляными красками, чесночным соком, после чего поверх тонко писали акварельными красками. На протяжении ХХ века никто из художников не стал развивать этого технологического приема. И только на рубеже ХХ и ХХI веков стали выпускаться специальные вспомогательные материалы, позволяющие добиваться живописных эффектов от смешивания казалось бы несовместимых красок. И картины у Филонова получались яркие по чистоте цвета, однако не такие плакатно – яркие, как у многих художников начала ХХ века. Иногда, может быть, целостному восприятию какой – либо картины Филонова мешает то, что глаз обращает внимание на детали картины, на то, как они тщательно сделаны, какое там хитросплетение «процессов». Поистине ювелирная работа! Филонов не оставлял незаписанными на картине какие-либо ее части, то есть у него почти нигде не проступает чистый холст. Хотя другие художники его времени, и некоторые предшественники использовали это как удачный, живописный прием. Поль Сезанн оставил незаписанными кусочки холста на картине «Каштаны и ферма в Жа де Буффан» (1887 год, Государственный Музей Изобразительных Искусств имени Пушкина, Москва). Такие же приемы встречаются у Малевича, Кандинского и многих других художников русского авангарда. В отличие от них Филонов следует классическим живописным традициям. У Филонова во всех, без исключения, картинах крайне разнообразна гамма используемых красок даже одного и того же пигмента. Филонов никогда, за редким исключением, не говорил своим ученикам о цвете в живописи и не писал об этом. Он не обращал внимания, или делал вид, что не обращает внимания, на творчество Пикассо, не приходил в восторг от импрессионистов, использовал в отличие от них и их продолжателей, традиционные «краски-земли». По нашим наблюдениям, Филонов использовал более двадцати наименований красок. Подробно с самой палитрой художника и пигментами, с которыми он работал, ознакомилась исследователь искусства Николетта Мислер. Для сравнения укажем, что Ренуар использовал 14 наименований красок, Ван Гог – 18, Сера – 13. В работах Лоренцо ди Креди присутствует до тридцати оттенков цветов; также и у Леонардо да Винчи. Филонов по своей цветовой гамме более всего ближе к двум последним художникам. Хотя нужно отметить, что на само качество картины количество используемых красок не влияет. Однако это помогает понять творческую концепцию художника. Филонов без благоговения смотрел на классиков мирового искусства. Он ценил Леонардо да Винчи за крепость и выразительность форм, он отвергал творчество Рафаэля за излишнюю, по его мнению, изысканность и мягкость. Но вместе с тем Филонов создавал свои картины по тем же законам, что и Рафаэль, учитывая соотношения темного и светлого, добиваясь яркости, то есть максимального выражения свойств красок, используя множество оттенков цветов. И еще одно любопытное сравнение: Филонов и Тициан оба писали картины без каких-либо эскизов и предварительных набросков. Те художественные принципы, которые существуют в классической картине, и которые мы отметили также в творчестве Филонова: контрастность, яркость, многообразие оттенков сравнимы с принципом создания значительного музыкального произведения. Для концерта и симфонии необходимо использовать диапазон от самых низких до самых высоких звуков. Необходимы также перепады звуков от самых тихих до самых громких. Должен обязательно присутствовать различный темп исполнения, от самого быстрого до медленного, на протяжении всего времени звучания музыкального произведения. Необходимо также многообразие музыкальных инструментов. Что касается небольшой музыкальной пьесы, то она может быть медленной и тихой, а музыкальный этюд быть громким и быстрым. Однако этюдов Филонов не писал. Конечно, процесс создания картины у Филонова крайне многогранен. Мы попытались проследить в его творчестве лишь некоторые принципы, которые явно присутствуют, и о которых сам художник не распространялся. Может быть, для него это было привычно и обыденно, как человеку считавшего себя равным Дюреру и Кранаху? В дневниках Филонова нет почти ничего о самой живописи и процессе творчества. Сама идея «аналитического искусства», идея «глаза видящего» и «глаза знающего» – это, пожалуй, в равной степени и художественная и философская теория. Нельзя сказать, чтобы Филонов делал одно, а говорил другое, как, например, Сальвадор Дали. Или считать, что Филонов сознательно не приобщал своих учеников к своему пониманию законов мирового искусства и его принципам. Не говорил Филонов своим ученикам о цвете, сам им великолепно владея. Не учил Филонов мастерству, технологии живописи, то есть самому ремеслу, а только методу работы с маленькой кисточкой. И никто из его учеников не смог подняться в своем творчестве до уровня мастера. Быть последователем Филонова в искусстве крайне сложно. У Кандинского и Малевича появилось много продолжателей и, причем, во всем мире. У Сезанна именно в России, как ни в какой другой стране, было множество последователей, начиная от «Бубнового Валета» и до нового всплеска «сезаннизма» в 1960 -е годы. Манера импрессионистов и теория их цвета проходят через художественную жизнь всего ХХ века. Но бессмысленно продолжать идти по пути Ван Гога, работать его цветами, а мазки класть «червячками». Может получиться только поверхностное сходство и подражание. А также совершенно бесперспективно для какого-либо художника становиться последователем Филонова и работать «процессами». Творческая работа в том или ином живописном направлении может не вполне соответствовать физиологическим свойствам, качествам художника. Люди, в зависимости от своего темперамента, конституции, занимаются и делают успехи в различных видах спорта. Нельзя, например, успешно выступать на длинных дистанциях по бегу человеку высокого роста. Нельзя добиться больших успехов по прыжкам в высоту, обладая небольшим ростом и т.п. Филонов в детстве вышивал крестиком, поэтому свой рисунок и живопись он делал в скрупулезной технике. Это, как говорится, свойство натуры. Трудно представить себе такого художника как Матисс, вышивающего крестиком. И манера письма у этого художника совсем другая. Караваджо был человеком очень вспыльчивым, неуравновешенным, что и привело его к ранней смерти в 38 лет. Этот холерический темперамент Караваджо проявился в его творчестве. В его картинах присутствуют контрасты темных и светлых красок, выраженные более значительно, чем у других мастеров. Художественную манеру Караваджо с его темпераментом и внешностью связывал его современник итальянский художник и историк искусства Винченцо Кардуччо. В истории изобразительного искусства иногда встречаются такие художники, которые своей выдающейся личностью как бы открывают и закрывают само направление, систему, целый этап открытий. И в этом сегменте изобразительного искусства другим художникам уже просто нет места. К этому направлению нельзя что-либо прибавить или развивать его далее. Таким был Ван Гог и таким был Филонов. И его картины, во многом построенные по традиционным принципам, являются единственными в своем роде и стоят особняком от творчества остальных художников ХХ века. |